圖:央視宣傳海報

01 考古學是一門十分重要的學科

中華5000多年文明是怎么起源、形成的?經(jīng)歷了怎樣的發(fā)展過程?

實證夏代存在的信史考古發(fā)現(xiàn)是什么?

“三皇五帝”究竟是確有其人還是神話傳說?

……

這些都是事關中華文明歷史的重大問題,也是世界文明史研究的重要問題。

許許多多的未知領域,都需要考古工作去揭開謎底。

“經(jīng)過幾代考古人接續(xù)奮斗,我國考古工作取得了重大成就”。在《建設中國特色中國風格中國氣派的考古學,更好認識源遠流長博大精深的中華文明》這篇重要講話中,習近平總書記回顧我國現(xiàn)代考古學研究的發(fā)展歷程,全面闡述我國考古發(fā)現(xiàn)取得的重大成就及其對研究中華民族悠久歷史和燦爛文明的重要意義,強調(diào)這些成就:

延伸了歷史軸線

增強了歷史信度

豐富了歷史內(nèi)涵

活化了歷史場景

理解總書記這些重要論述,筆記君整理了“2019年度全國十大考古新發(fā)現(xiàn)”相關資料,一起欣賞感悟!

02 2019年度全國十大考古新發(fā)現(xiàn)

2020年5月5日,經(jīng)過演示匯報、評議和投票等環(huán)節(jié),首次以網(wǎng)絡會議形式召開的全國十大考古新發(fā)現(xiàn)終評會揭曉了2019年度全國十大考古新發(fā)現(xiàn)。

現(xiàn)代人始祖的生活印記

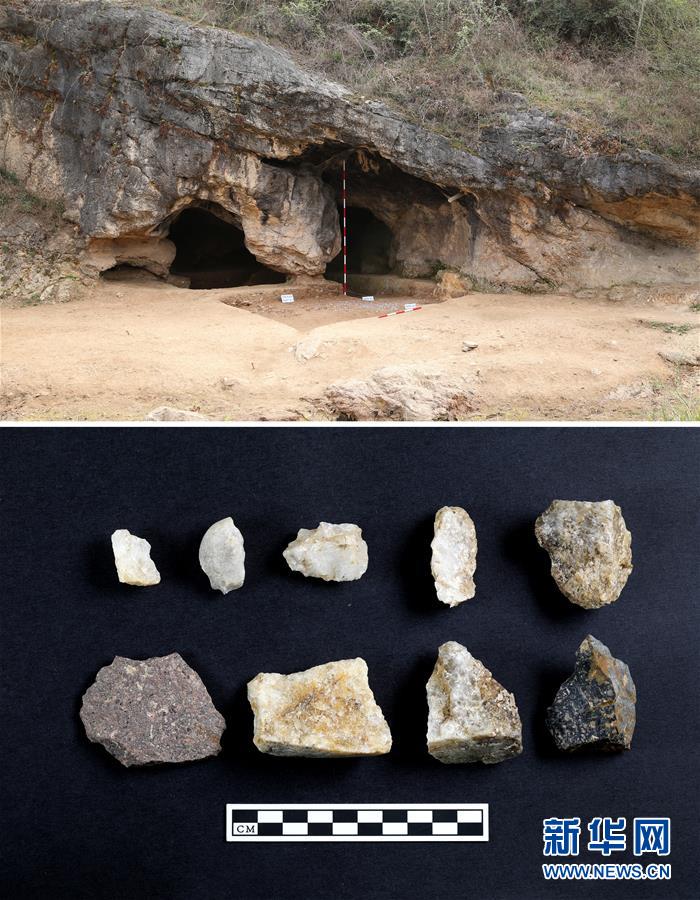

陜西南鄭疥疙洞舊石器時代洞穴遺址

發(fā)現(xiàn)了距今10—1.5萬年間豐富的遺跡和遺物,包括人類活動面、石器加工點、火塘等,進一步豐富了中國境內(nèi)10—5萬年間的關鍵考古資料,填補了漢中盆地舊石器時代晚期人類洞穴型居址的空白。

距今3—2萬年間的早期現(xiàn)代人類化石的發(fā)現(xiàn)更為難得,為東亞現(xiàn)代人本土起源提供了重要的考古學證據(jù)。

這些發(fā)現(xiàn)為探索中國南北方過渡地帶晚更新世人類文化發(fā)展,探討中國乃至東亞地區(qū)現(xiàn)代人起源研究等重大課題提供了非常重要的新資料。

陜西南鄭疥疙洞舊石器時代洞穴遺址近景(上圖)、疥疙洞遺址出土的石制品(下圖)(拼板資料照片)。新華社發(fā)(中國文物報社供圖)

陜西南鄭疥疙洞舊石器時代洞穴遺址出土的人類牙齒和頭骨殘塊(拼板資料照片)。新華社發(fā)(中國文物報社供圖)

東亞玉文化的曙光

黑龍江饒河小南山遺址

跨度達15000年的文化遺存對構(gòu)建黑龍江下游乃至濱海地區(qū)的考古學文化序列意義重大。

一片新石器時代早期墓地的發(fā)現(xiàn)尤為重要,為研究烏蘇里江流域新石器時代早期墓葬形制演變和文化序列提供了珍貴的資料。玉玨等玉器的大量出土,為我國玉文化的起源和傳播,以及早期玉器加工技術(shù)等問題的研究提供了寶貴的資料。

新石器時代晚期房址及具有沃茲涅謝諾夫卡文化特征陶器的發(fā)現(xiàn)也豐富了這一時期該地區(qū)的文化內(nèi)涵。

黑龍江饒河小南山遺址第二墓區(qū)積石堆近景(資料照片)。新華社發(fā)(中國文物報社供圖)

黑龍江饒河小南山遺址出土的玉器(拼板資料照片)。新華社發(fā)(中國文物報社供圖)

皇皇巨城 巍巍高臺

陜西神木石峁遺址皇城臺

皇城臺作為石峁遺址的核心區(qū),其所帶給世人的新發(fā)現(xiàn)不斷刷新學術(shù)界的認識,改變了對中國早期文明發(fā)展高度的傳統(tǒng)認知。

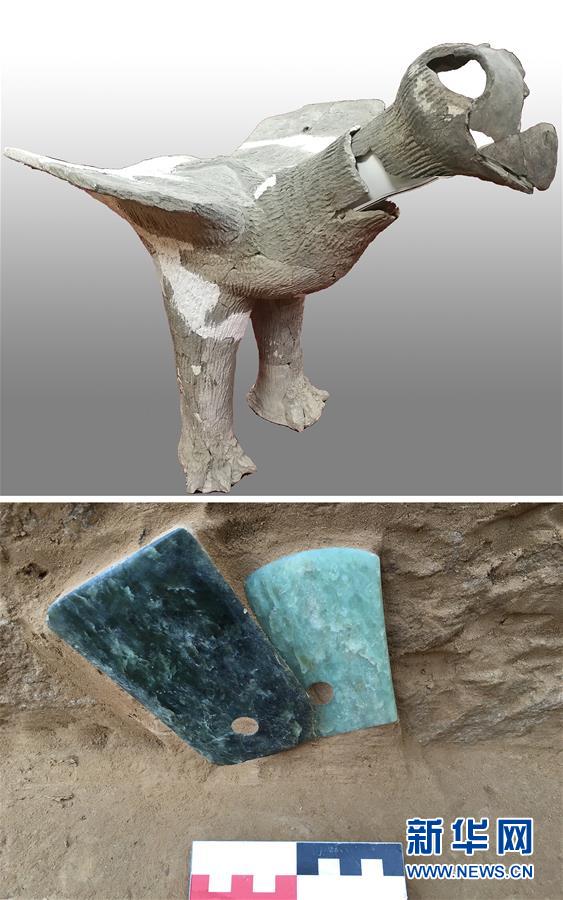

揭露出的中國史前時代最為壯觀的建筑群,反映了石峁社會的高度復雜化和強大的組織能力。結(jié)構(gòu)復雜的門址、規(guī)模巨大的臺基、氣勢磅礴的石砌護墻、設計精巧的城防設施,以及石雕、陶鷹、卜骨、口簧、玉器等高等級遺物的出土,在中國早期城址中很少發(fā)現(xiàn),也確認了皇城臺宮城的性質(zhì)。

特別值得一提的是大臺基上新發(fā)現(xiàn)的石雕,其主題和藝術(shù)風格體現(xiàn)了石峁遺址與中國史前其他地區(qū)乃至更大地域范圍的相互影響,反映了早期文化交流的復雜性和石峁先民的精神層面,對后世也影響深遠。

陜西神木石峁遺址皇城臺出土的石雕(拼板資料照片)。新華社發(fā)(中國文物報社供圖)

陜西神木石峁遺址皇城臺出土的陶鷹(上圖)和玉鉞(下圖)(拼板資料照片)。新華社發(fā)(中國文物報社供圖)

中國古代城市規(guī)劃建制的始源

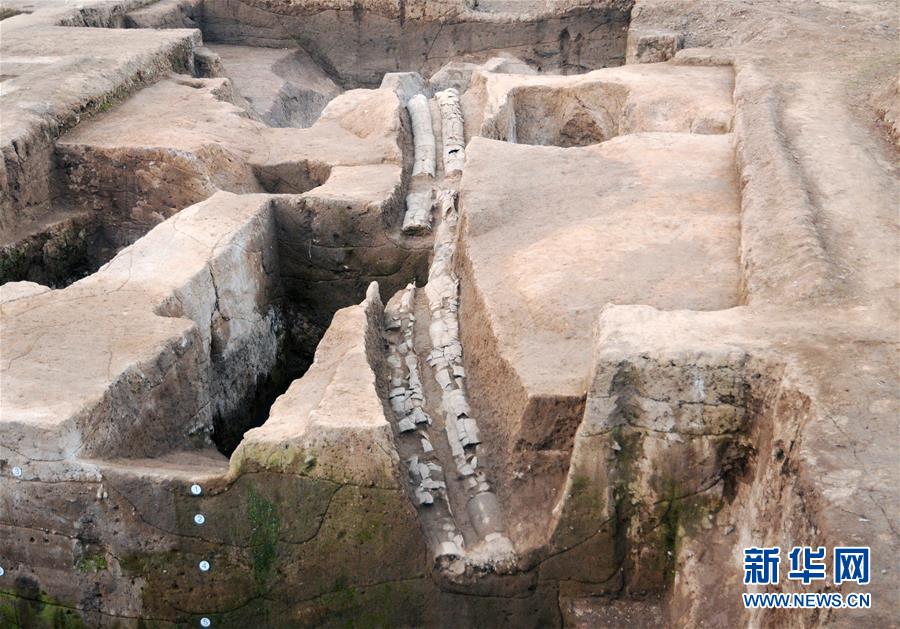

河南淮陽平糧臺城址

河南淮陽平糧臺城址是國內(nèi)最早發(fā)現(xiàn)并確認的史前城址之一,此次發(fā)掘進一步確認了城址嚴整規(guī)劃的方正格局,尤其是位于城址中軸線上的道路是目前國內(nèi)經(jīng)考古發(fā)掘確認的最早的城市“中軸線”,城內(nèi)的高臺式排房建筑也以“中軸線”為依據(jù)進行規(guī)劃設計。

發(fā)現(xiàn)了完整的早期城市排水系統(tǒng),是國內(nèi)首見。龍山道路發(fā)現(xiàn)的我國最早的車轍,將車(可能是雙輪車)的起源提早到龍山時代,并與大時代背景下的東西文化交流相吻合,意義重大。

這些特點是中國古代城市規(guī)劃思想的源頭,在城市發(fā)展史上具有里程碑式的突出價值。同時也揭示出了龍山時代大背景下廣泛的跨區(qū)域文化交流與融合的現(xiàn)象,有助于深入認識中原地區(qū)文明起源的特征,對認識國家文明的起源具有重大意義。

河南淮陽平糧臺城址南城門附近的排水設施(資料照片)。新華社發(fā)(中國文物報社供圖)

河南淮陽平糧臺城址出土的龍山時期玉冠飾殘片(資料照片)。新華社發(fā)(中國文物報社供圖)

戰(zhàn)略資源 國家力量

山西絳縣西吳壁遺址

通過科技檢測可知西吳壁遺址冶銅作坊的產(chǎn)品為純銅,說明該遺址是一處以冶煉純銅為主,兼可制作小型工具的聚落,填補了學界對早期青銅器生產(chǎn)冶煉環(huán)節(jié)的空白。

這是學界首次在鄰近夏商王朝的腹心地帶發(fā)掘?qū)I(yè)冶銅遺址,具有重要學術(shù)意義。

二里頭時期的木炭窯、二里崗下層冶銅爐,以及二里頭和二里崗時期的其他冶銅遺物,和先前發(fā)現(xiàn)的冶銅遺存一起,豐富了西吳壁遺址的內(nèi)涵,呈現(xiàn)出一種規(guī)模大、專業(yè)化程度高的冶銅作坊形態(tài),為深入探索早期冶銅手工業(yè)技術(shù)及生產(chǎn)方式,乃至探索夏商王朝的崛起與控制、開發(fā)、利用銅這種戰(zhàn)略資源之間的關系提供了珍貴的實物資料。

山西絳縣西吳壁遺址的二里頭時期木炭窯(資料照片)。新華社發(fā)(中國文物報社供圖)

山西絳縣西吳壁遺址出土的冶銅工具(資料照片)。新華社發(fā)(中國文物報社供圖)

追尋“玉石之路”的蹤跡

甘肅敦煌旱峽玉礦遺址

旱峽玉礦遺址是甘肅河西走廊地區(qū)早期玉礦遺址調(diào)查、發(fā)掘的重要發(fā)現(xiàn),也是我國目前發(fā)現(xiàn)年代最早的透閃石玉礦遺址。

其與馬鬃山徑保爾草場玉礦、寒窯子玉礦遺址的發(fā)現(xiàn),證實了自公元前兩千紀初至公元前后河西走廊西部地區(qū)的玉料開采活動,對了解中國西部地區(qū)玉料來源、開采玉礦的族群、玉礦采集群體的聚落形態(tài)、早晚不同時期玉礦開采者的生產(chǎn)組織和管理模式等都具有重要意義。

上述發(fā)現(xiàn)也為深入認識早期“西玉東輸”及“玉石之路”的形成,探討中國西北地區(qū)古代文化與中原地區(qū)和周邊地區(qū)的關系提供了新的重要資料。同時,這一發(fā)現(xiàn)也為尋找河西走廊北山及祁連山兩地軟玉成礦帶提供了證據(jù),為尋找可能存在年代更早的玉礦遺址提供了線索。

甘肅敦煌旱峽玉礦遺址第二地點東部崗哨、礦坑、選料區(qū)分布情況(資料照片)。新華社發(fā)(中國文物報社供圖)

甘肅敦煌旱峽玉礦遺址出土的玉料(拼版資料照片)。新華社發(fā)(中國文物報社供圖)

考古構(gòu)建最完整的周代封國

湖北隨州棗樹林春秋曾國貴族墓地

曾公求、曾侯寶和曾侯得三組曾侯墓葬及其車坑、馬坑及相關不同級別貴族墓的發(fā)掘,彌補了春秋中期曾國考古的缺環(huán),以考古發(fā)掘構(gòu)建了最完整的周代封國歷史材料。

棗樹林墓地銅器銘文,涉及曾國族系、官職、音樂,以及昭王南行和東周時期諸侯國之間的政治關系,是理解春秋時期南方地區(qū)諸侯國政治、文化、科技的重要資料。

曾國歷史從傳世文獻記載不明,到考古揭示出清晰的國君世系、社會階層、文化面貌,體現(xiàn)出考古寫史的重要作用和意義。

此外,墓地布局清晰,隨葬品組合較為完整,對研究東周時期曾國的墓葬制度具有重要意義。出土的大量青銅禮樂器,對于深入探討周代的禮樂文化面貌及其變遷提供了重要資料。

湖北隨州棗樹林春秋曾國貴族墓地出土的“曾公求”編鐘組合(上圖)和“曾夫人漁”銅禮器組合(下圖)(拼板資料照片)。新華社發(fā)(中國文物報社供圖)

湖北隨州棗樹林春秋曾國貴族墓地車坑出土的神人馭龍雙通車構(gòu)件(資料照片)。新華社發(fā)(中國文物報社供圖)

西域孤城 節(jié)比蘇武

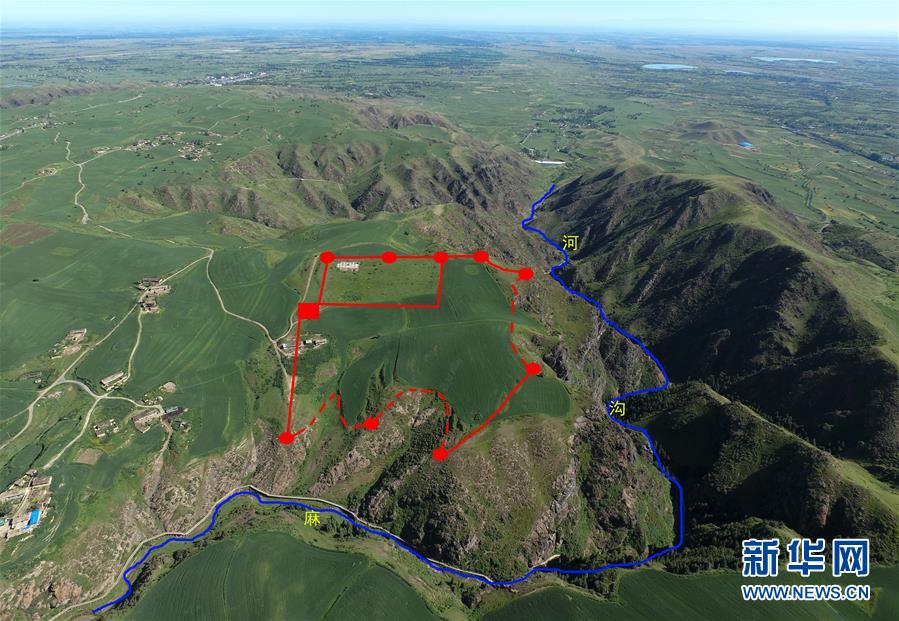

新疆奇臺石城子遺址

石城子遺址是目前新疆地區(qū)唯一經(jīng)考古發(fā)掘的文化特征鮮明的漢代城址,也是迄今新疆發(fā)掘面積最大的一處漢代軍事要塞。

結(jié)合歷史文獻,基本確定為《后漢書》中記載的“疏勒城”。該遺址遺跡豐富,保存完好,時代特征鮮明,對研究兩漢時期邊城的規(guī)劃提供了參考。

遺址位于兩漢時期中原王朝經(jīng)略西域的戰(zhàn)略孔道,是西域納入漢帝國政治版圖的實證,對于厘清漢帝國在西域軍事防御體系的構(gòu)建,深入研究兩漢時期中原王朝對西域的管轄具有重要的學術(shù)價值和現(xiàn)實意義。

新疆奇臺石城子遺址全景(資料照片)。新華社發(fā)(中國文物報社供圖)

新疆奇臺石城子遺址(資料照片)。新華社發(fā)(中國文物報社供圖)

高原埋巨室 暗格藏金冠

青海烏蘭泉溝吐蕃時期壁畫墓

泉溝壁畫墓是青藏高原首次發(fā)現(xiàn)的吐蕃時期壁畫墓,繪畫技法具有濃郁的唐風影響,圖像內(nèi)容又兼具青藏高原游牧民族特色,具有很高的史料價值和藝術(shù)價值。

彩繪漆棺也是迄今為止青藏高原首次發(fā)現(xiàn)的獨特葬具裝飾形式。墓葬內(nèi)設置密封的暗格,在中國乃至全世界的考古史上都沒有發(fā)現(xiàn)過類似的先例,暗格中的鎏金王冠顯示墓主人很可能與吐蕃時期當?shù)氐耐跏矣忻芮嘘P系。

公元8世紀,青海地區(qū)處于吐蕃統(tǒng)治下,豐厚的財富積累和文明發(fā)展高度,以及唐朝和中亞地區(qū)文化的輸入,對青海地區(qū)多民族文化形成了重要影響。該墓葬的發(fā)現(xiàn),對于探討古代漢藏文化融合進程和青海絲綢之路的文化交流盛況具有重大的學術(shù)價值。

青海烏蘭泉溝吐蕃時期壁畫墓暗格木箱內(nèi)出土的鎏金王冠和金杯(資料照片)。新華社發(fā)(中國文物報社供圖)

青海烏蘭泉溝吐蕃時期壁畫墓前室東壁儀衛(wèi)圖(資料照片)。新華社發(fā)(中國文物報社供圖)

沉舟側(cè)畔 絲路流光

廣東“南海I號”南宋沉船水下考古發(fā)掘項目

“南海Ⅰ號”是迄今為止我國所發(fā)現(xiàn)的保存最好的古代沉船,其沉沒地處在廣東中部通往西部海上交通的主航道上,也是古代中國通往西方世界的海上絲綢之路必經(jīng)之地。

作為一個相對獨立而又結(jié)構(gòu)完整的水下遺存,在文物、船體、社會關系、生態(tài)環(huán)境等諸多方面蘊藏著極其豐富的信息。巨量外銷瓷、大量手工藝制品和日常生活用品及眾多金銀銅貨幣的發(fā)現(xiàn),顯示了宋代高度發(fā)達的商品經(jīng)濟已涉及到海外貿(mào)易體系當中。

所有這些,都彰顯了南宋時期海洋活動的繁榮景象,也是古代“海上絲綢之路”繁盛的歷史見證。這項工作前后歷經(jīng)近三十年,從水下調(diào)查、整體打撈到發(fā)掘保護和公眾展示,是世界水下考古界的經(jīng)典之作,也見證了我國從無到有,再到成熟壯大的水下考古學科的發(fā)展歷程。

廣東“南海I號”南宋沉船出土的金葉子(左圖)和金纓絡胸佩(右圖)(拼板資料照片)。新華社發(fā)(中國文物報社供圖)

廣東“南海I號”南宋沉船內(nèi)出土的白釉印花罐及內(nèi)裝喇叭口瓶(資料照片)。新華社發(fā)(中國文物報社供圖)

綜合自:《求是》雜志、新華社、央視網(wǎng)、中國文物報

策劃:學而時習工作室 編輯:尹霞 狄英娜 韓辰 審核:宋維強 監(jiān)制:馬建輝

相關閱讀 換一換

-

波瀾壯闊、絢爛多彩的文明畫卷

習近平總書記對廣大考古工作者十分關心,強調(diào)他們“風餐露宿、青燈黃卷,展現(xiàn)了深厚的愛國情懷、堅定的學術(shù)志向、頑強的工作作風”,對他們的成就、付出予以充分肯定,并致以誠摯的問候。

-

為文化自信提供堅實支撐

”在這篇重要講話中,習近平總書記深情謳歌源遠流長、燦爛輝煌的中華文明,立足更深入地認識中國歷史、中華文明發(fā)展史、人類發(fā)展史,深刻闡明考古工作的重要作用和意義—— “認識歷史離不開考古學。

-

篳路藍縷 成就輝煌 履行使命 再展宏圖——關于中國考古學發(fā)展的回顧與思考

考古發(fā)現(xiàn)證實距今200萬年前的中華大地上已有古人類活動,在安徽、山西、云南等地發(fā)現(xiàn)距今200萬年到170萬年的人類活動遺存。在山西陶寺遺址出土了距今4200年左右的迄今最早的銅鈴和銅容器殘片,為夏商周青銅禮樂文明奠定了基礎。

-

文化遺產(chǎn)活起來 百姓生活更精彩

考古遺址公園成為最燃打卡地、博物館外等候入場的觀眾排起長龍,這是今年國慶期間不少地方出現(xiàn)的景象;而漢服熱遍全國、故宮文創(chuàng)成網(wǎng)紅、傳統(tǒng)手藝小視頻“火出圈”,也早已不是新鮮事。

-

史前考古又有新發(fā)現(xiàn)!5項成果揭示早期中國文明基因

9月24日,國家文物局“考古中國”重大項目重要進展工作會發(fā)布了河北康保興隆遺址、浙江余姚井頭山遺址、山西襄汾陶寺遺址、湖北天門石家河遺址、陜西石峁及寨山石城遺址等五項考古工作新成果。

-

河南鞏義發(fā)現(xiàn)5000多年前“河洛古國”,不排除是黃帝時代都邑所在|草地周刊

新華每日電訊記者李安攝 49歲的顧萬發(fā)是鄭州市文物考古研究院院長,曾三次擔任雙槐樹遺址的發(fā)掘領隊。河洛古國已體現(xiàn)出兼容并蓄的文化傳統(tǒng),表明中華文明從起源階段就具備開放包容的特性。

-

河南鞏義發(fā)現(xiàn)5000多年前“河洛古國” 不排除是黃帝時代都邑所在

5月7日,鄭州市文物考古研究院在河南鄭州公布雙槐樹古國時代都邑遺址階段性重大考古成果,專家建議命名為“河洛古國”——雙槐樹遺址實證了在5300年前后這一中華文明起源的黃金階段,河洛地區(qū)是當時最具代表性和影響力的文明中心,雙槐樹遺址的發(fā)現(xiàn),填補了中華文明起源關鍵時期、關鍵地區(qū)的關鍵材料。

-

2019年度全國十大考古新發(fā)現(xiàn)揭曉

新華社發(fā)(中國文物報社供圖) 黑龍江饒河小南山遺址出土的早期陶片(上圖)和墓葬出土的玉器(下圖)(拼板資料照片)。新華社發(fā)(中國文物報社供圖) 湖北隨州棗樹林春秋曾國貴族墓地出土的“曾夫人漁”銅鬲銘文(資料照片)。

-

河南入圍倆!全國十大考古新發(fā)現(xiàn)初評結(jié)果揭曉

4月6日,大河報 大河客戶端記者從國家文物局獲悉,自1月3日2019年度全國十大考古新發(fā)現(xiàn)初評啟動之日起,歷經(jīng)3個多月的評選,最終入圍終評的20個考古項目揭曉。河南淮陽平糧臺城址和安陽辛店商代晚期鑄銅遺址成功入圍終評。

-

河南入圍倆!2019年度全國十大考古新發(fā)現(xiàn)初評結(jié)果揭曉

4月6日,2019年度全國十大考古新發(fā)現(xiàn)初評結(jié)果揭曉,陜西神木石峁遺址皇城臺、廣東“南海I號”南宋沉船水下考古發(fā)掘項目等20個項目入圍終評。如黑龍江饒河小南山遺址和齊齊哈爾洪河遺址、陜西神木石峁遺址皇城臺、河南淮陽平糧臺城址等新石器時代的考古發(fā)現(xiàn)均為主動發(fā)掘。