這是良渚文化遺址出土的黑陶器、玉琮、木屐、漆器、陶片和玉璧(左上起,順時針方向)。新華社記者 翁忻旸 攝

中國日報網(wǎng)7月8日電 從正在阿塞拜疆舉行的第43屆世界遺產(chǎn)委員會會議上接連傳來喜訊。7月5日,第43屆聯(lián)合國教科文組織世界遺產(chǎn)委員會會議決定,中國黃(渤)海候鳥棲息地(第一期)入選世界遺產(chǎn)名錄。7月6日,中國良渚古城遺址也成功入選。至此,中國世界遺產(chǎn)總數(shù)已達(dá)55處,和意大利并列世界第一。

據(jù)香港《南華早報》網(wǎng)站7月7日報道,在阿塞拜疆首都巴庫舉行的第43屆聯(lián)合國教科文組織世界遺產(chǎn)委員會會議上,中國浙江省良渚古城遺址被列入《世界遺產(chǎn)名錄》。至此,中國世界遺產(chǎn)總數(shù)達(dá)到55處。

7月5日,中國黃(渤)海候鳥棲息地(第一期)經(jīng)會議審議,已順利列入聯(lián)合國教科文組織《世界遺產(chǎn)名錄》,該項目成為中國第54處世界遺產(chǎn)。

世界遺產(chǎn)大會是聯(lián)合國教科文組織世界遺產(chǎn)委員會例會,每年召開一次。中國自1985年加入《保護(hù)世界文化和自然遺產(chǎn)公約》以來,已成為全球世界遺產(chǎn)數(shù)量增長最快的國家之一。

香港《南華早報》報道截圖

報道稱,一座有著5300年歷史的中國古城被聯(lián)合國教科文組織列為中國最新的世界文化遺產(chǎn)。

良渚古城遺址位于杭州市郊,坐落在長江流域,可追溯到公元前3300年。該遺址占地14.3平方公里,包括11條水壩遺跡、墓地遺址、一個水利系統(tǒng)和城墻,這些都證明了以水稻種植為經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)的中國早期城市文明。

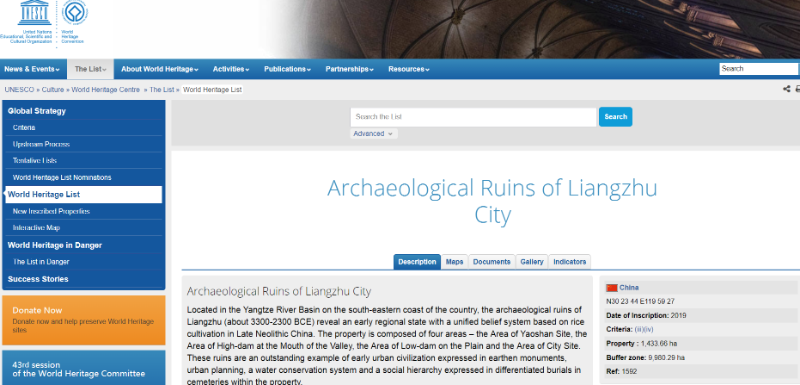

聯(lián)合國教科文組織在其官方網(wǎng)站上介紹,位于中國東南沿海長江三角洲的良渚古城遺址(約公元前3300-2300年)向人們展示了新石器時代晚期一個以稻作農(nóng)業(yè)為支撐、具有統(tǒng)一信仰的早期區(qū)域性國家。該遺址由4個部分組成:瑤山遺址區(qū)、谷口高壩區(qū)、平原低壩區(qū)和城址區(qū)。通過大型土質(zhì)建筑、城市規(guī)劃、水利系統(tǒng)以及不同墓葬形式所體現(xiàn)的社會等級制度,這些遺址成為早期城市文明的杰出范例。

聯(lián)合國教科文組織官網(wǎng)關(guān)于良渚考古遺址的介紹。

世界遺產(chǎn)委員會表示,良渚古城遺址展現(xiàn)了一個存在于中國新石器時代晚期以稻作農(nóng)業(yè)為經(jīng)濟(jì)支撐、并存在社會分化和統(tǒng)一信仰體系的早期區(qū)域性國家形態(tài),印證了長江流域?qū)χ袊拿髌鹪吹慕艹鲐暙I(xiàn)。遺址真實地展現(xiàn)了新石器時代長江下游稻作文明的發(fā)展程度,揭示了良渚古城遺址作為新石器時代早期區(qū)域城市文明的全景,符合世界遺產(chǎn)的真實性和完整性要求。

英國社會科學(xué)院院士、劍橋大學(xué)退休教授倫福儒(Colin Renfrew)在接受新華社采訪時表示,該遺址的發(fā)現(xiàn)具有“頭等重要意義”,精美的玉器、有規(guī)模的古城、宏大的水利工程,都表明良渚早在5000年前就已是“一個組織度極高的社會或國家形態(tài)”,這意味著中國文明始于5000多年前。

良渚古城城址。圖片來源:國家文物局官網(wǎng)

另據(jù)新華社7月5日報道,聯(lián)合國教科文組織世界遺產(chǎn)委員會在7月5日舉行的第43屆世界遺產(chǎn)大會上,審議通過將中國黃(渤)海候鳥棲息地(第一期)列入《世界遺產(chǎn)名錄》。該項目成為中國第54處世界遺產(chǎn)。

當(dāng)天,世界遺產(chǎn)委員會高度肯定了該項目具有的“突出普遍價值”和中國政府采取的保護(hù)措施,一致同意將該項目列入《世界遺產(chǎn)名錄》。

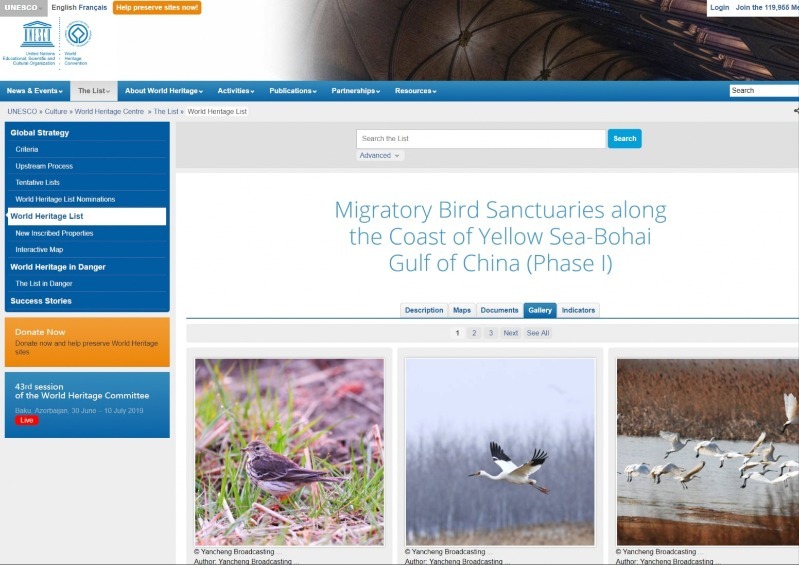

聯(lián)合國教科文組織官網(wǎng)關(guān)于黃(渤)海候鳥棲息地(第一期)的介紹。

世界遺產(chǎn)委員會表示,該遺產(chǎn)地位于東亞—澳大利亞水鳥遷飛路線的中心位置,每年有大批鶴類、雁鴨類和鸻鷸類候鳥選擇在此停歇、換羽、越冬或繁殖,在跨國遷徙候鳥保護(hù)領(lǐng)域發(fā)揮著不可替代的獨(dú)特作用。

該區(qū)域擁有世界上規(guī)模最大的潮間帶灘涂,這些灘涂和其他濱海濕地為680種脊椎動物和500多種無脊椎動物提供了寶貴的棲息場所。在該區(qū)域生活的415種鳥類中有23種全球重點物種,有17種被世界自然保護(hù)聯(lián)盟列入瀕危物種紅色名單。

6月27日,在江蘇鹽城東部沿海的大豐麋鹿國家級自然保護(hù)區(qū)拍攝的一只白鷺和一群麋鹿。新華社記者 李博 攝

這里是中國最大的丹頂鶴越冬地,最多時,全球丹頂鶴種群中有80%在此過冬。此外,全球極度瀕危鳥類勺嘴鷸有90%以上選擇在此棲息,瀕危鳥類黑嘴鷗在此繁殖,極為稀有的小青腳鷸、大杓鷸、黑臉琵鷺和大濱鷸等長距離跨國遷徙候鳥在此停歇。

(編輯:齊磊 劉世東)

相關(guān)閱讀 換一換

-

我國三大石窟首次在洛陽聯(lián)展

10月18日, “絲路華光——敦煌、云岡、龍門石窟藝術(shù)聯(lián)展”在洛陽博物館開幕。這次“絲路華光”展覽共有來自敦煌莫高窟、山西云岡石窟、洛陽龍門石窟的近300多件(套)珍貴文物,充分展示了中國優(yōu)秀傳統(tǒng)文化精髓。

-

印度泰姬陵關(guān)閉六個月后重新開放

在因新冠疫情關(guān)閉六個月后,印度著名景點泰姬陵21日重新對游客開放。印度考古局說,泰姬陵每天限5000名游客入內(nèi)參觀,門票僅在線銷售。受新冠疫情影響,泰姬陵自3月17日開始關(guān)閉。

-

黃海濕地成麋鹿休養(yǎng)生息自然棲息地

2019年7月,中國黃(渤)海候鳥棲息地(第一期)列入《世界遺產(chǎn)名錄》,填補(bǔ)了我國濱海濕地類型遺產(chǎn)空白,成為全球第二塊潮間帶濕地遺產(chǎn)、江蘇省首項自然遺產(chǎn)。2019年7月,中國黃(渤)海候鳥棲息地(第一期)列入《世界遺產(chǎn)名錄》,填補(bǔ)了我國濱海濕地類型遺產(chǎn)空白,成為全球第二塊潮間帶濕地遺產(chǎn)、江蘇省首項自然遺產(chǎn)。

-

我國成為全球世界遺產(chǎn)數(shù)增長最快的國家之一

6月13日是我國第四個“文化和自然遺產(chǎn)日”。35年來,我國探索建立了自然遺產(chǎn)依托自然保護(hù)地管理的機(jī)制,加強(qiáng)了自然保護(hù)的制度建設(shè)和管理水平,實現(xiàn)對世界自然遺產(chǎn)、雙遺產(chǎn)的科學(xué)保護(hù)和有效監(jiān)管。

-

我國世界遺產(chǎn)總數(shù)、自然遺產(chǎn)、自然與文化雙遺產(chǎn)數(shù)量均居世界首位

13日是我國第四個文化和自然遺產(chǎn)日。截至目前,已有193個國家加入《世界遺產(chǎn)公約》,1121個項目列入《世界遺產(chǎn)名錄》,其中文化遺產(chǎn)869項、自然遺產(chǎn)213項、自然與文化雙遺產(chǎn)39項。

-

文化和自然遺產(chǎn)日來了 這些珍貴世界遺產(chǎn)你了解多少?

資料圖:土耳其伊斯坦布爾舉行第40屆世界遺產(chǎn)大會把中國湖北神農(nóng)架列入世界遺產(chǎn)名錄,中國世遺項目由此達(dá)到50個。資料圖:當(dāng)?shù)貢r間7月2日11時36分,在巴林麥納麥舉行的第42屆世界遺產(chǎn)大會上,經(jīng)聯(lián)合國教科文組織世界遺產(chǎn)委員會同意,中國貴州梵凈山獲準(zhǔn)列入《世界遺產(chǎn)名錄》。

-

第一觀察 | 鑒往知來——總書記考察文化遺產(chǎn)的特殊深意

5月的第一次國內(nèi)考察,習(xí)近平總書記選擇山西。在西安察看古城墻保護(hù)狀況,在廣州市荔灣區(qū)西關(guān)歷史文化街區(qū)永慶坊察看舊城改造、歷史文化建筑修繕保護(hù)情況,在嘉峪關(guān)察看關(guān)城并聽取長城保護(hù)情況介紹……

-

習(xí)近平山西行丨走進(jìn)大同云岡石窟

5月11日下午,來到山西考察調(diào)研的習(xí)近平走進(jìn)大同云岡石窟,實地了解歷史文化遺產(chǎn)保護(hù)情況。石窟始建于公元460年(北魏文成帝和平元年),北魏地理學(xué)家酈道元這樣描述它:“鑿石開山,因巖結(jié)構(gòu),真容巨壯。

-

小城傳奇多 洋溢喜和樂

這是溫暖小城,扶危濟(jì)困、守望互助,包容共濟(jì)。回歸祖國20年,澳門各項社會福利日益完善,城市建設(shè)不斷更新,居民融洽和諧,中西文化交匯,人們幸福感、獲得感、安全感日益提升。

-

這一年,很多事,讓你我自豪

12月8日,慶祝澳門回歸祖國二十周年“2019澳門國際幻彩大巡游”舉行。” 展開新中國70年的綿綿長卷,除了那些至關(guān)重要的宏大時刻,我們也珍重這當(dāng)中每一張普通的面孔。在上一個十年,中國的發(fā)展躍步向前;在下一個十年,我們依然能行穩(wěn)致遠(yuǎn)。