福建省清流縣林畬鎮毛澤東舊居。

余杉芳攝(人民視覺)

福建省寧化縣泉上土堡,紅軍戰斗遺址。

余杉芳攝(人民視覺)

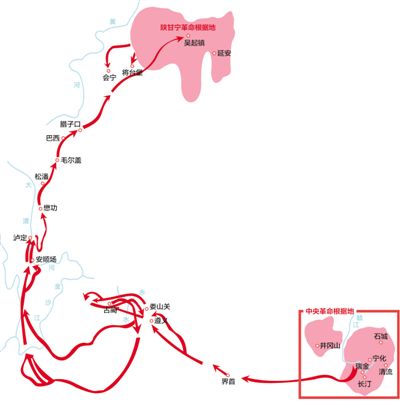

中央紅軍長征路線示意圖由中央紅軍長征出發紀念館提供

梧桐秋雨,風雷激蕩。

85年前的那個秋天,在福建省長汀縣中復村,觀壽公祠前,6000多人的軍隊悄然集結。他們是即將踏上長征路的紅九軍團,剛剛從戰場上撤下,不遠處仍有硝煙彌漫,炮聲隆隆。

紅九軍團的出發地,是長征的又一重要起點,美國作家埃德加·斯諾在《西行漫記》中將其描述為“福建的最遠的地方”。這片“最遠的地方”,是“風展紅旗如畫”的紅色熱土,凝聚著堅定的信仰和樸素的信念,也付出了悲壯慘烈的巨大犧牲。85年后,我們再次踏上閩西這片熱土,追尋紅色歷史的點滴足跡,追尋那偉大不屈的精神力量。

無私支援,鑄就長征堅強后盾

寧化縣石碧村,當負重的戰馬和打著綁腿的士兵一同走進這個武夷山東麓的千年古村落時,新奇和疑慮同時在村民們心里積聚。

“跟以往那些拿著槍的兵老爺相比,這是一支怎樣的部隊?”

幾天后,村民張國令發現了這支部隊的與眾不同:他們是窮人的軍隊,取消苛捐雜稅,給窮人分田分地;他們軍紀嚴明,從不亂拿村民的東西,會用銀元向村民買柴火,借村民的土灶煮飯還付錢。

1930年6月,紅四軍在石碧村的短暫駐扎改變了張國令的一生。他本是村里的獵戶,孔武有力。部隊離開前,他成為紅軍中的一員,還特意帶上了自己打獵用的鳥銃。“聽部隊首長的話,好好打仗,為窮人爭口氣。”母親囑咐他。

張國令再沒有回來,4年之后,他犧牲在長征途中的湘江邊。

閩西蘇區,像這樣的從軍故事再普通不過,背后的信念簡單而樸素:跟著紅軍走,窮人有出路。

在長汀縣,紅軍被服廠的工人們聽說紅軍要轉移,帶著縫紉機就上了路。“移動工廠”隨紅軍經歷槍林彈雨,工人們常在露天地里干活。這樣的場景讓朱德同志多年難忘,后被美國記者史沫特萊記錄在《偉大的道路——朱德的生平和時代》一書中。“紅軍到長汀以后,工人的工資比紅軍來之前增加了3到4倍。從這一點上來說,工人們把紅軍看成自己的貼心人,是發自內心地跟著紅軍走。”長汀縣黨史專家張鴻祥分析。

發自內心的情感點滴匯聚,鑄就紅軍長征的強大后盾。長征前夕,閩西蘇區傾其所有,保障軍需:

籌糧——1934年6月,在糧食供給嚴重困難的情況下,各縣群眾采取借谷、開展節約運動等辦法千方百計收集糧食,以響應中共中央和中央政府人民委員會“緊急動員24萬擔糧食供給紅軍”的要求。至9月初,福建長汀縣完成30954擔,兆征縣完成20504擔,汀東縣完成16259擔,上杭縣完成5241擔,新泉縣完成3010擔,全部超額完成計劃,為紅軍長征供應了十數萬擔軍糧。

籌物——僅在1934年6月15日至22日的8天中,就收集了銅3200斤、錫410斤、鐵1500多斤,還有子彈殼180多斤。長汀縣的赤男區一次就向紅軍部隊送去了1700多雙草鞋。長汀紅軍斗笠廠1934年8月的產量超過了20萬頂;中央被服廠長汀第三分廠的工人們,1934年5月后天天加班生產軍用被服。

籌款——長汀縣在1934年5、6月間共籌款7000余元,兆征縣7月一個月籌款1.7萬余元……

生死相依,鮮血中挺立紅色豐碑

毛毯,油布包,銅臉盆……長汀縣博物館,一組珍貴的國家級文物,勾連起一段悲愴往事。

文物的主人叫唐義貞,1929年與陸定一同志結為伉儷,長征前分娩在即,行動不便,留在了蘇區。

她忍痛將3歲的女兒托付給中央蘇區衛生材料廠的同事,在轉移至長汀后產下一子,又不得不與兒子訣別。身邊僅留的一條毛毯、一個銅臉盆和一個油布包,全都贈與收養兒子的那對夫婦,并用中文和俄文寫下湖北武昌老家的地址。

“等革命勝利了,我們即來聯系。如果我沒有來,就說明我已不在人世了,但也要告訴孩子,我是為革命而死的。”

25歲的母親最終為革命而死。被捕時,她把身上一份黨的機密文件揉成團,強咽下去。

“為有犧牲多壯志,敢教日月換新天。”閩西紅土地上,有“風展紅旗如畫”的豪邁,更有無數烈士鮮血浸染的殷紅。

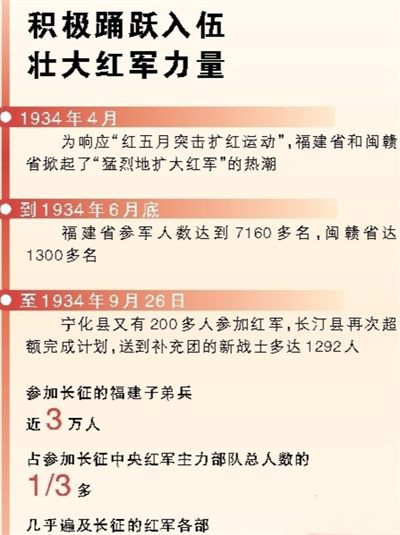

“保衛蘇區有責任,禾口淮土比參軍。禾口擴紅一千個,淮土一千多兩人……”1934年4月,福建省和閩贛省掀起了擴紅熱潮。到6月底,福建省參軍人數達7160多名,閩贛省達1300多名。

9月,根據中央最新指示,征兵動員工作馬不停蹄。至長征前夕的9月26日,寧化縣又有200多人參加紅軍,長汀縣再次超額完成計劃,送到補充團的新戰士多達1292人。閩西青壯年幾乎全部上了前線。

大多數人再也沒有回來。長汀縣濯田鎮,烈士的名單刻滿了紀念館整整一面墻。鎮里同志在一旁介紹:在冊烈士917名,幾乎都在長征途中犧牲。

參加長征的近3萬福建子弟兵,到達陜北時僅剩下2000余人。2014年10月31日,習近平總書記在古田會議舊址動情地說:“長征出發時,閩西子弟積極踴躍參加紅軍,紅軍隊伍中有兩萬多閩西兒女。擔任中央紅軍總后衛的紅34師,6000多人主要是閩西子弟,湘江一戰幾乎全師犧牲。”

長汀縣中復村紅軍后代鐘鳴,家中6位烈士,其中3位倒在湘江邊。每年,他都要跟村里的鄉親們一起趕往湘江戰役紀念地,那里的石碑上,鐫刻著他們家人的名字。“更多的烈士最終沒有留下姓名,他們同樣不應該被忘記。”鐘鳴說。

在中復村,鐘根基是活著回來的極少數幸存者之一。長征前,鐘根基等17位同村青年一同走向戰場,臨行前跪地起誓:誰活著回來,誰就要為各自父母盡孝!上世紀50年代,老紅軍回村,余生30多年,都在默默踐諾。臨終前,他囑咐家人:“我死后,請讓我把軍功章全部帶走,它們是我的兄弟們用生命換來的,我要把這些軍功章還給他們。”

矢志不渝,讓紅色基因世代相傳

長汀人鐘宜龍是烈士后代,剛出生不久,他的父母就被反動民團殺害。此后,鐘宜龍被抱養至松毛嶺腳下的一戶人家。6歲那年,他在后方見識過那場戰斗的慘烈——山頭一場大火,草叢燃盡,參與醫療救治的養母,常跟其他大人抬回一名名傷員,那一幕帶來的震撼至今難忘。

鐘宜龍噙著淚,與當地村民們遍尋山頭,將一塊塊散落的遺骸撿回,集中安葬。墓碑高約2米,由于無從知曉英烈的名字,村民們只簡單刻上了兩個字——紅軍。

鐘宜龍常常看著這兩個字發呆、流淚。他們為紅色信仰獻身,死后連名字都未曾留下。鐘宜龍決心做一名“打撈者”,打撈塵封歷史,為英烈“正名”。

工作極其艱難。有的政府沒有登記入檔,有的烈士家庭全部遇難。他只得四處走訪幸存的老紅軍戰士,足跡覆蓋了長汀縣,又覆蓋了周邊縣市。

每找到一個名字,他都會買上香燭,來到墓碑前,用一種簡單的“儀式”告慰英烈的在天之靈。平日里,他也會上那兒轉轉,清除雜草,擦拭墓碑。從風華正茂到風燭殘年,風雨無阻。九旬老人無法阻擋時間的流逝,但盡其所能不讓那段光榮的歷史堙沒。

閩西紅土地上,越來越多的紀念碑和紀念館挺立,它們標注著這片土地的紅色基因,代表著那些不能忘卻的記憶。

長汀縣南山鎮長窠頭村,退休后的鐘宜龍拿出畢生積蓄,騰出祖屋,自費籌起紅色展館。展館內,是他后半輩子苦心收集的紅色歷史。門口,一副對聯赫然入目:“若要紅旗飄萬代,重在教育下一代。”

“那個烽火連天、硝煙彌漫的時代過去了,但我們不能忘卻。守護他們,就是守住一段驚天地泣鬼神的歷史,守住一個國家和民族血液里那股蕩氣回腸的信念。”鐘宜龍說。

版式設計:蔡華偉

《 人民日報 》( 2019年06月21日 11 版)

相關閱讀 換一換

-

不忘初心、牢記使命與中國共產黨的自我革命

黨的初心使命是推進黨的自我革命的源頭活水和不竭動力 中國共產黨人的初心和使命,就是為中國人民謀幸福、為中華民族謀復興。黨的初心使命從政治方向和現實應對方面為黨的自我革命提供了保障 確立初心使命難,保持初心使命同樣難。

-

不忘初心、牢記使命與中國共產黨的自我革命

黨的初心使命是推進黨的自我革命的源頭活水和不竭動力 中國共產黨人的初心和使命,就是為中國人民謀幸福、為中華民族謀復興。黨的初心使命從政治方向和現實應對方面為黨的自我革命提供了保障 確立初心使命難,保持初心使命同樣難。

-

講述長征故事 見證信仰力量(壯麗70年·奮斗新時代·記者再走長征路)

記者何勇(左一)在湖南桂東縣寨前鎮廣場采訪黃維忠老人。在采訪行進到粵北南雄市烏逕鎮新田村時,林小溪遇到了李梅德老人,他曾目睹紅軍長征入粵第一仗勝利后的場景。記者肖偉光在江西于都縣采訪過程中,印象最深的一幕是在祁祿山鎮金沙村冒雨重走紅軍小道。

-

“再走長征路”上的紅色講解員

6月23日,在廣東省南雄市油山鎮上朔村,紅軍后代、紅色講解員黃樹材站在紅軍當年走過的小巷。

-

【壯麗70年 奮斗新時代——記者再走長征路】憶烽火歲月 舍生取義為信仰

長征是一場理想信念的遠征,承載著中國共產黨人的初心和使命。再走長征路,也是一次不忘初心、牢記使命的尋根之旅,激勵后人在新長征路上堅定信仰,無畏前行。

-

紅軍精神照亮前行的路——尋訪紅軍后人

福建是全國著名革命老區、原中央蘇區、紅軍故鄉和紅軍長征出發地之一,這里留下了厚重而寶貴的紅軍精神。正是受到太爺爺的影響,蔡偉月大學畢業時,看到家鄉有不少地方還是荒山禿嶺,便毅然響應政府號召,返鄉承包了村里1300畝荒山。

-

風展紅旗如畫——來自長征出發地長汀、寧化的紅色信仰報告

新華社福州6月20日電題:風展紅旗如畫——來自長征出發地長汀、寧化的紅色信仰報告 6月17日,在長汀縣南山鎮中復村觀壽公祠前,媒體記者在重溫當年紅軍長征前的場景。6月17日,在長汀縣南山鎮中復村的觀壽公祠,媒體記者在重溫當年紅軍長征前的場景。

-

血雨腥風的承載——記憶中的那些經典紅色意象

題:血雨腥風的承載——記憶中的那些經典紅色意象 此文還要求把解決部隊的草鞋提到重要位置,以減少病員,鞏固紅軍戰斗力,并提出了解決草鞋的具體辦法。鐘佩璇介紹,山區多尖利巖石、多荊棘茅草、多蟲蛇叮咬,綁腿還有保護腿部的作用。

-

一個是紅字 一個是心字——記長征起點“守魂人”鐘宜龍

題:一個是紅字 一個是心字 ——記長征起點“守魂人”鐘宜龍 由于無從知曉這些烈士的姓名,鐘宜龍在這座烈士紀念碑上為英雄們刻上了統一的名字——“紅軍”。

-

紅軍橋上的“等高線”(壯麗70年 奮斗新時代·記者再走長征路)

等高線刻在一座木質廊橋上。得知松毛嶺戰事空前慘烈,紅軍急需補充兵源,老人又把剩下的3個兒子送到紅軍橋征兵處。磚瓦告急,蔡信書帶頭拆了自家房子,把磚瓦運上松毛嶺,供紅軍修建防御工事。