之前網上有熱議,開電車一年腿毛掉光了,頭發稀少了,人老得快了、輻射會不會致癌……駕駛新能源汽車會致癌嗎?

先說結論:該說法沒有科學依據。新能源汽車確實有輻射,但其輻射量在安全范圍內。

國家對電磁輻射有嚴格的限值要求,任何車輛在上市前都要進行“EMC測試”,即對電子產品在電磁場方面干擾大小和抗干擾能力的綜合評定。目前使用的國家標準磁場輻射安全標準限值定為100μT,電場輻射安全標準為5000V/m,而新能源汽車前排磁場輻射一般為0.8-1.0μT,后排為0.3-0.5μT,車內各部分的電場輻射小于5V/m。符合國家標準的正規測試,完全可以保證車上電子產品的電磁輻射水平在國家標準之內。

隨著新能源汽車逐漸成為未來出行的主流趨勢,關于其安全性尤其是與健康相關的問題引發了廣泛關注。其中,一個經常被提及的擔憂是:駕駛新能源汽車是否增加了患癌癥的風險?

要回答這個問題,我們需要首先厘清電磁輻射與電離輻射的概念,理解它們的區別,以及哪種輻射與致癌有關。

電磁輻射 vs 電離輻射

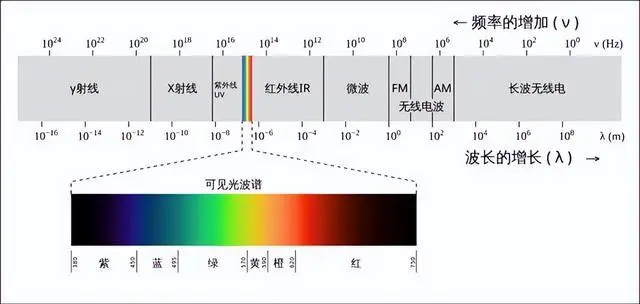

電磁輻射是一種涵蓋廣泛頻率范圍的能量傳播方式,從低頻的無線電波到高頻的X射線和γ射線均在其列。新能源汽車中的電動機和電池系統所涉及的電磁輻射,主要集中在較低頻率段,如用于充電或驅動車輛的電磁場。這些電磁波以波動形式傳播,無需依賴介質,如空氣或水。

來源:維基百科

電離輻射則是指具有極高能量,足以使原子或分子中的電子剝離并形成離子的輻射類型。它源自某些放射性元素的衰變過程,如鈷-60和銫-137等,常見于核反應堆、核試驗或特定醫療設備。

兩者的區別:

電磁輻射與電離輻射的核心差異在于能量水平及與生物組織的交互方式。電離輻射因其高能量特性,可以直接與生物分子作用,導致細胞損傷,進而可能誘發癌癥。

相反,電磁輻射的能量水平通常遠低于引發此類細胞損傷所需的閾值。

在理解了新能源汽車的電磁輻射及其與潛在健康風險的關系后,我們接下來將深入剖析其電磁輻射的來源,并與日常生活中其他常見家用電器的輻射水平進行對比。

電磁輻射來源

新能源汽車的電磁輻射主要來源于以下三個方面:

1. 電池系統:在充電和放電過程中,電池會產生電磁輻射,這是由于內部化學反應而非外部電磁場的作用。因此,電池系統是新能源汽車電磁輻射的主要源頭之一。

2. 電動機:電動汽車的電動機也會產生一定量的電磁輻射,主要源于內部電流流動產生的磁場,頻率一般較低。

3. 電控系統:電控系統內的電子元件和線路工作時也會產生電磁輻射,源自電子元件工作時產生的電磁場。

與其他家用電器的比較

為了更直觀地理解新能源汽車的電磁輻射水平,我們將其與一些常見家用電器進行比較:

電視機、電腦、打印機、吹風機等工作頻率50Hz的家電:這些電器的電磁環境輻射限值通常在4000V/m左右,遠高于新能源汽車的電場輻射水平。

手機、微波爐:工作在2.4GHz左右的頻段,電磁環境輻射限值約為12V/m,亦高于新能源汽車的電場輻射水平。

臺燈:臺燈的電場輻射水平大約為580V/m,隨距離衰減,仍高于新能源汽車的電場輻射水平。

通過上述對比可見,新能源汽車的電磁輻射水平顯著低于眾多家用電器,并且完全符合國家規定的安全標準。

駕駛新能源汽車的風險

綜上所述,駕駛新能源汽車并不會增加患癌癥的風險。電動汽車所釋放的電磁輻射強度處于安全范圍內,對駕駛者健康并無重大威脅。對于輻射問題,我們應以科學的態度進行監管和管理,以保障公眾的安全與健康。

結論與建議

為了消除公眾對新能源汽車電磁輻射的過度擔憂,我們提出如下建議:

1. 加強科普宣傳與教育:提升公眾對電磁輻射的科學認知,減少不必要的恐慌與誤解。

2. 強化監管與檢測:政府及相關機構應加強對新能源汽車電磁輻射的監管與檢測,確保其符合國家標準與規定。

3. 消費者選購指南:消費者在購買新能源汽車時,應選擇經過權威機構認證的品牌與型號,以確保自身健康與安全。

通過實施上述措施,我們能夠更好地認識與管理新能源汽車的電磁輻射問題,推動新能源汽車健康、可持續地發展。

國家發展改革委負責同志就一季度經濟形勢和宏觀政策答記者問

華為最新人事調整!余承東,職位有變

多氟多亮相CIBF2024國際電池展

汽車冒火駛入加油站,工作人員反應冷靜迅速,50秒完成滅火

0501汽車資訊

<sup id="wssuw"></sup>