11月25日上午,國家文物局“考古中國”重大項目新進展工作會在北京舉行。會議發布5項重大考古新成果,河南占4項,分別是偃師二里頭遺址、周口淮陽時莊遺址、平頂山葉縣余莊遺址、南陽黃山遺址。同時發布的還有安徽蚌埠禹會村遺址。

會議聚焦夏文化及新石器晚期重要考古發現,5項考古工作新成果,從都城布局、宮城建筑、糧倉儲備、禮儀制度、手工作坊、墓葬等級等方面,為探尋早期中國文明起源提供有力佐證,有力推動夏文化研究、中原地區文明化進程研究等重大學術課題。

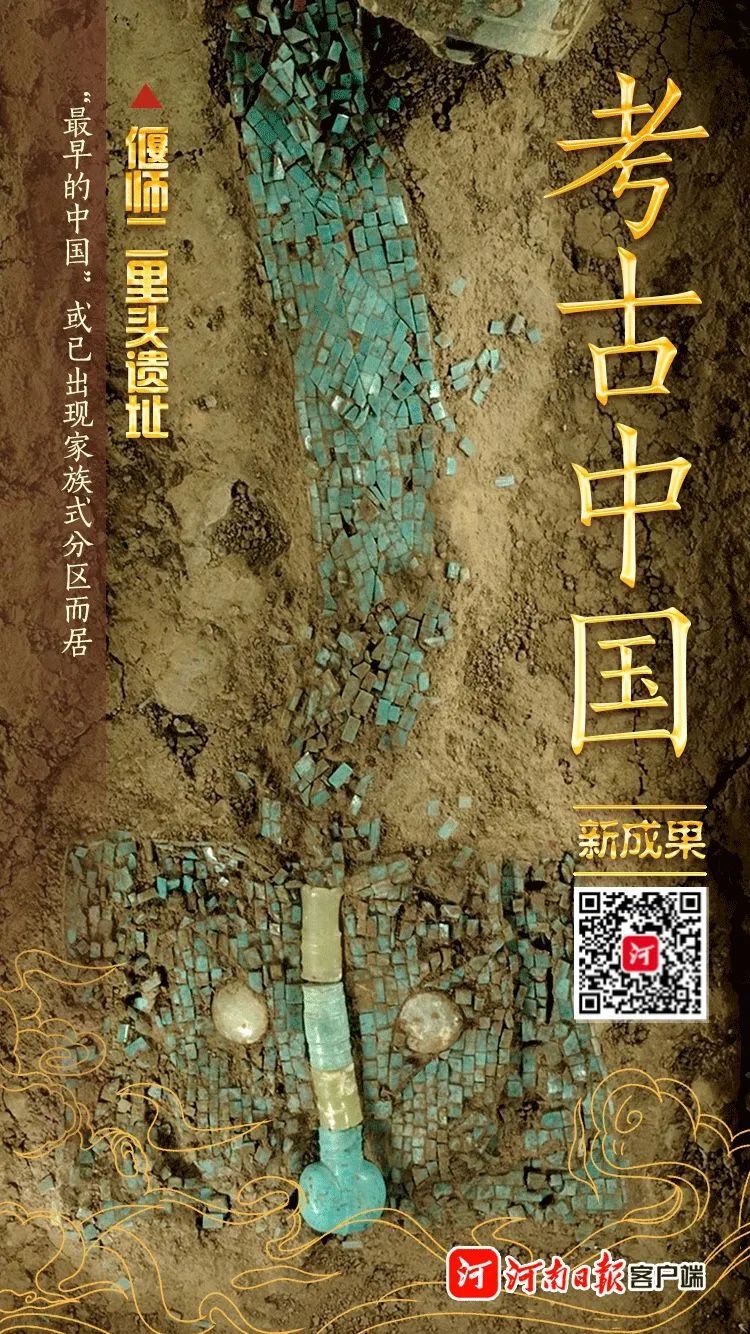

偃師二里頭遺址

“最早的中國”或已出現家族式分區而居

經過61年考古發掘,二里頭遺址取得了一系列重要發現:位居天下之中的地理位置,300萬平方米的超大規模,嚴整有序的布局規劃,方正的宮城和大型夯土宮殿建筑為代表的宮城、宮室制度,貴族墓葬顯示出的喪葬禮儀制度,祭壇為代表的國家祭祀制度,銅玉禮器群及綠松石龍等國之重器體現的器用制度等,充分體現出二里頭文化產生了最早的王權、王國。探索中國文明和國家起源,二里頭遺址是最重要的起點和標尺。

新發現的縱橫交錯道路和墻垣把二里頭都城分為多個方正、規整的區域網格,表明二里頭都城極可能已出現了家族式分區而居、區外設墻、居葬合一的布局。這些新發現將為研究二里頭都城整體布局結構、社會分層、規劃思想、禮儀制度、統治制度等問題提供重要資料。

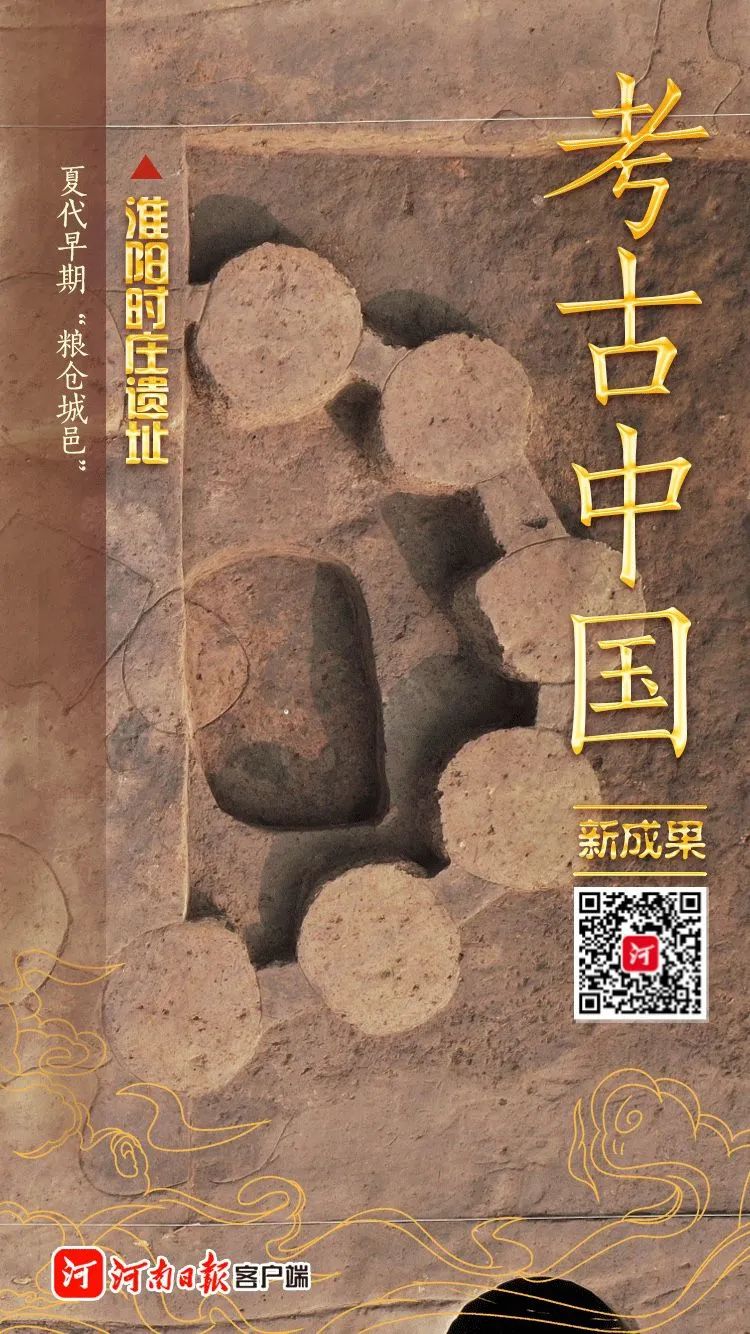

淮陽時莊遺址

夏代早期“糧倉城邑”

時莊遺址位于周口市淮陽區四通鎮,發掘出土28座夏代早期“糧倉”是我國目前發現年代最早的糧食集中存儲的“倉儲城邑”,表明當時已經有了國家級別的公共儲備,為研究中原地區早期國家的糧食儲備和賦稅制度等提供了絕佳的實物材料。

根據碳十四測年數據,時莊遺址糧倉遺存距今3700—4000年左右,相當于中原地區的“新砦期”階段,即文獻記載的“太康失國、后羿代夏”的夏王朝早期。

專家認為,時莊遺址聚落布局清晰,功能單一,集中儲備的糧倉城邑對我們在早期夏文化的研究中,重新認識夏王朝時期的社會組織結構、管理水平和早期國家治理能力等具有極其重要的價值。

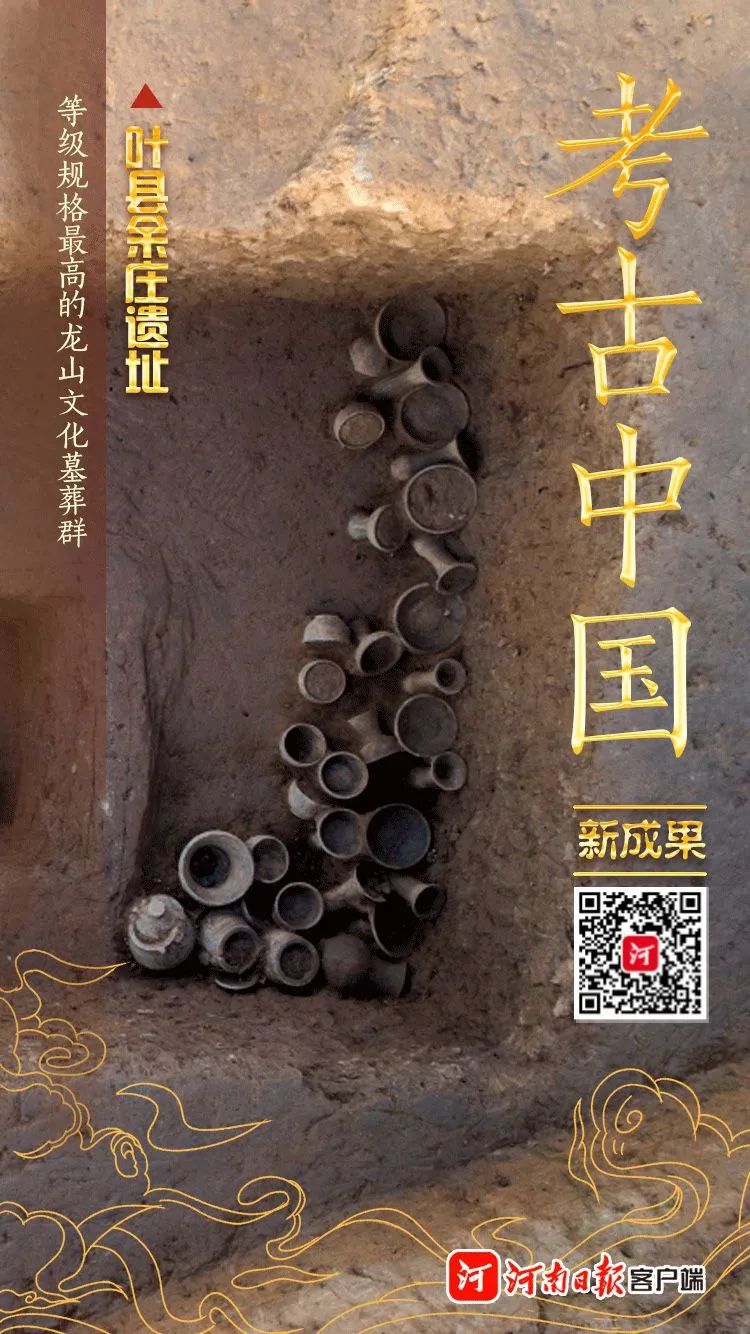

葉縣余莊遺址

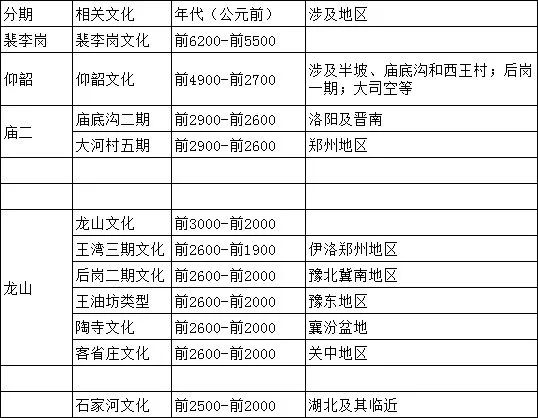

等級規格最高的龍山文化墓葬群

余莊遺址位于平頂山市葉縣鹽都街道余莊村村南。從目前的考古發現來看,該遺址是一處規模較大、文化內涵較單純的龍山文化聚落遺址。編號M10的龍山墓葬,單棺仰身直肢葬,棺外北側還陪葬一人,也為仰身直肢葬。墓內隨葬器物有33件,均為陶器。這組陶器形體較小、制作較好,排列有序,器類成組,呈現出鮮明的禮制色彩。這是在河南境內目前已發現的隨葬器物數量最豐富、等級規格最高的龍山文化墓葬。

目前,余莊遺址已清理出墓葬、房基、灰坑及窖穴等各類遺跡50余處。這一發現為研究龍山時期中原地區的禮制提供了重要的實物資料,也為研究中原地區社會復雜化、文明化進程提供了新的資料。

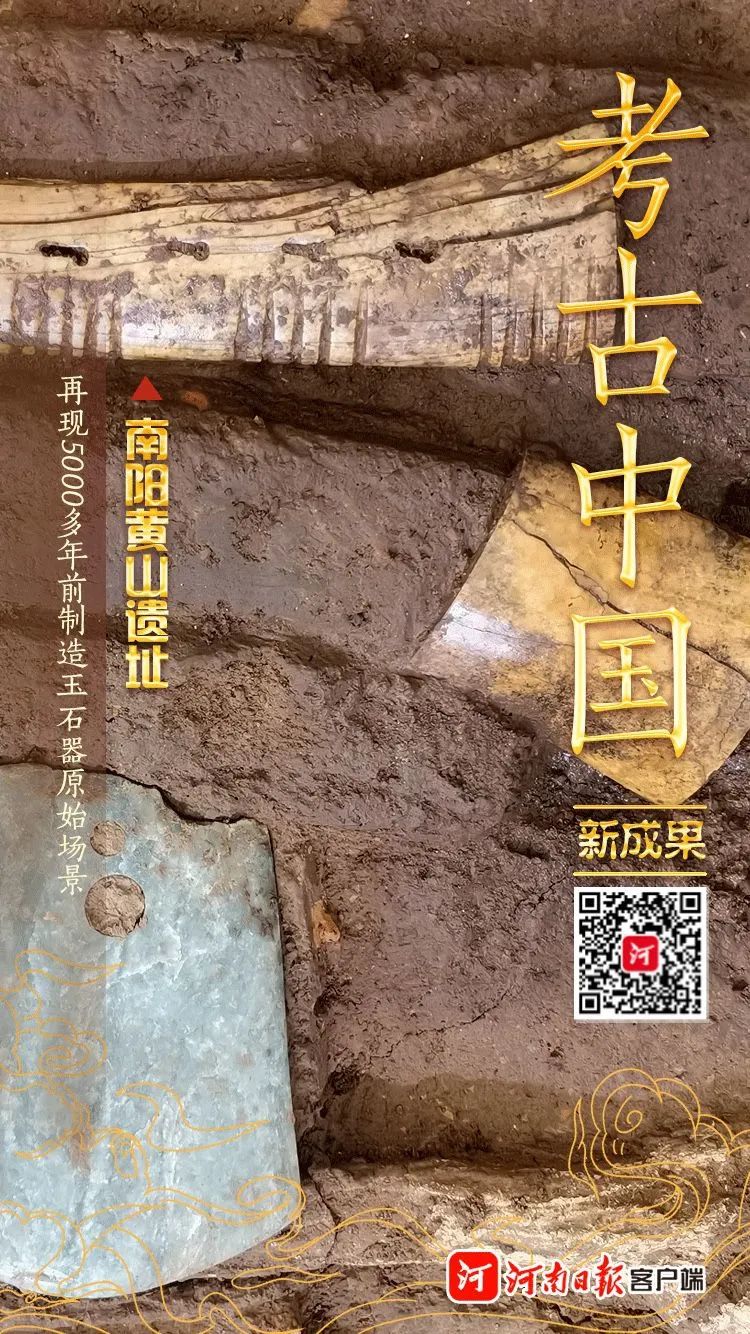

南陽黃山遺址

再現5000多年前制造玉石器原始場景

黃山遺址距離獨山玉產地直線距離僅2.5公里,在此發現了仰韶文化晚期“前坊后居式”大型房址建筑,出土了豐富的玉石器、陶器、骨器等文物,被專家確認為我國目前發現的年代最早的玉石器制作大型聚落,再現古人制造玉石器的原始場景,堪稱考古奇觀。其體量之大、結構之復雜、保存之完好,國內罕見,填補了中原和長江中游地區新石器時代玉器作坊遺存的空白。

截至目前,該遺址揭露面積1700平方米,清理出仰韶文化早期墓葬3座,與玉石器制作有關的仰韶文化晚期大型長方形“前坊后居木骨泥墻式”建筑3座、工棚式建筑2座,屈家嶺文化中小型玉石器作坊址7座、活動面多處、保存較好的大小墓葬82座、祭祀坑2座、甕棺葬73座,出土了數量豐富的鉆、刻刀、磨墩石質制玉石工具、玉石料殘次品、陶器、骨器等遺物。

專家認為,黃山遺址是南北文化交流碰撞的關鍵地區,仰韶文化與屈家嶺文化在此交匯留下的豐厚遺存,為研究中華文明形成提供了關鍵材料。

(來源:河南日報客戶端)

相關閱讀 換一換

-

習近平在中央政治局第二十三次集體學習時強調 建設中國特色中國風格中國氣派的考古學 更好認識源遠流長博大精深的中華文明

中共中央政治局9月28日下午就我國考古最新發現及其意義為題舉行第二十三次集體學習。中國社會科學院考古研究所所長、中華文明探源工程和“考古中國”重大項目專家陳星燦就這個問題進行了講解,提出了意見和建議。

-

習近平在中央政治局第二十三次集體學習時強調 建設中國特色中國風格中國氣派的考古學 更好認識源遠流長博大精深的中華文明

中共中央政治局9月28日下午就我國考古最新發現及其意義為題舉行第二十三次集體學習。中國社會科學院考古研究所所長、中華文明探源工程和“考古中國”重大項目專家陳星燦就這個問題進行了講解,提出了意見和建議。

-

河南入圍倆!2019年度全國十大考古新發現初評結果揭曉

4月6日,2019年度全國十大考古新發現初評結果揭曉,陜西神木石峁遺址皇城臺、廣東“南海I號”南宋沉船水下考古發掘項目等20個項目入圍終評。如黑龍江饒河小南山遺址和齊齊哈爾洪河遺址、陜西神木石峁遺址皇城臺、河南淮陽平糧臺城址等新石器時代的考古發現均為主動發掘。